サッカーの審判4級ライセンスを持っている人の中には、3級取得に挑戦したい人や、ぼんやりでも視野に入れている人はたくさんいらっしゃるでしょう。

そこで気になるのが、

「3級の取り方を知りたい」

「3級は難しいのでは?」

ということです。

確かに不安ですよね。

だって、4級は講義を聴けば(ほぼ)合格するのに対して、3級は筆記試験と体力テストがありますからね。

でも安心してください。恐れることはありません。

しっかりと試験対策をすれば合格する確率を上げることができます。

私も3級試験の3ヶ月ほど前から試験勉強をしてしっかり対策をしたので見事に一発合格しました。

ということで今回は、私の経験をもとに、受験資格、試験内容、試験対策を詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね。

それではさっそくみていきましょう。

この記事を書いた人

|

|

審判3級の概要

日本サッカー協会にはこのように記載されております。

引用元:審判員・審判指導者になりたい!|審判|JFA|日本サッカー協会

上記のように、3級審判員はレベルの高い試合の主審を担当することができます。

4級だと地区大会のみ担当できましたが、3級を取ると都道府県サッカー協会が主催する試合を担当することができます。

まさに実力が認められた証拠です。

より高いレベルで審判をすることにより、審判技能がさらに高まります。

そして試合数をこなし、実力アップが認められれば、2級昇級も見えてきます。

審判3級のメリット

存在価値が上がる

日本サッカー協会のWEBサイトを見てください。

審判制度のページに審判員の人数が載っています。

2022年4月1日現在、4級保持者の数が約140,000人おります。

そして3級保持者が約35,000人です。

もちろん昇級に興味がない人、資格を持っているだけの人、人それぞれですが、

この数字を見て分かるとおり、3級を取得するとあなたの審判員としての存在価値が一気に上がります。

少年サッカーに携わっている人ならわかると思いますが、審判員のほとんどは緑のワッペン(4級)をつけております。

このワッペンがブルー(3級)になるとグッときわだちますし、めっちゃかっこいいです。

試合で審判チームを組むときに、当然4級の方からは頼られる存在になりますし、3級の方と組んだときは何気ない会話も勉強になりますので、懸命に勉強して合格した身としては審判員としての誇りがグッと上がります。

社会貢献

現在、都道府県の試合は増えているそうで、「審判員の数が少ない」と3級試験の講師の方がおっしゃっておりました。

少し大げさですが、審判員は子供たちをはじめ、さまざまなカテゴリーのサッカー選手を支える存在と言っても過言ではありません。

3級審判員のモチベーションになりますね。

成長を楽しめる

小学生チームにおいては、4級審判である保護者の方はとっても数が多いと思います。

毎週のようにお子さんの試合に引率して、審判をして、日々サッカーに関わっていることでしょう。

でも、ただ審判をしていてもつまらなくありませんか?

どうせなら、今よりもルールを熟知して、外野から文句が飛んできてもしっかり説明できる力を身につけたいと思いませんか?

そして、自分なりに楽しみを見つけられるとさらに審判が楽しくなります。

「今日の試合、あのファウルの場面、選手の足がかかった瞬間をちゃんとみれていた」

「あのオフサイドの場面、笛のタイミングがバッチリだった」

「あの場面、次はもっとこうしよう」

このように、1試合1試合自分の良かったところや反省点を見つけて着実に成長を感じる方が審判生活を送れることは確かです。

3級の受験資格

3級の概要とメリットがわかり、昇級へ挑戦する決心ができましね!

受験資格は都道府県によって違いますが、ざっくり言うと、4級の登録期間と実績です。

私が受験した協会は、この2点を満たすことが条件でした。

- 4級を取得してから半年以上経過していること

- 審判実績として、15試合以上の経験があること。(そのうち主審8試合、副審5試合は必須)(公式戦、練習試合は問わない)

この審判実績は、試合を担当したチーム名、スコア、大会名などを記載するので、普段からレフェリーノートに記録しておきましょう。

なお、協会によっては実績が公式戦に限られたり、基準となる試合数が違ったりするみたいです。

所属する協会のホームページに「審判員資格認定要項」があると思いますので、しっかり確認しておきましょう。

レフェリーノートなんかどっかいっちゃったよ~、

という方は JFA IDにログインして「JFA SOTRE」で購入できます。

「JFA SOTRE」に入って、右端の商品カテゴリーの「ノート」をクリックするとレフェリーノートが表示されますので、カートに入れて購入できます。

募集要項に「レフェリーノートに書きなさい」とは書いないので、自由帳や大学ノートなど何でもいいとは思いますが、心配な方は協会に電話やメールで問い合わせてみましょう。

申し込み方法

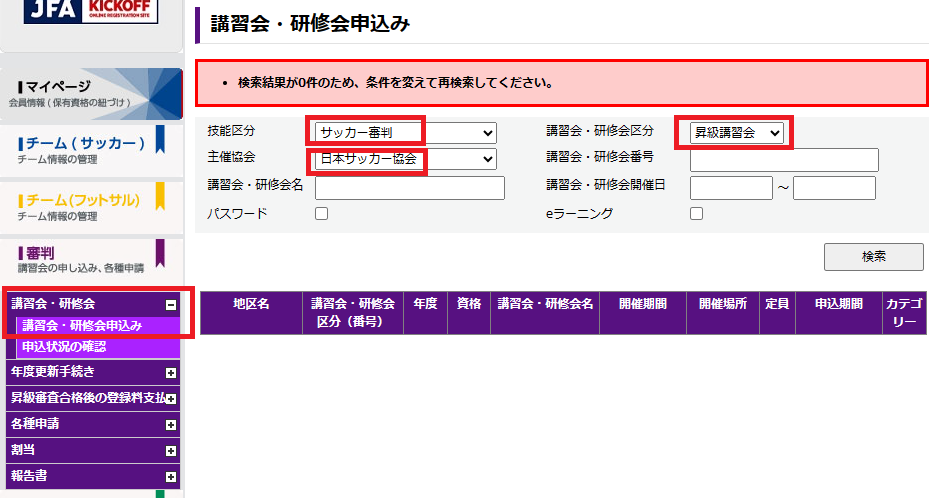

申込み方法は4級と同じように、JFAのKICKOFFから申し込みましょう。

都道府県の各協会によって異なりますが、1年に複数回実施しています。

KICKOFFや協会ホームページをこまめにチェックしましょう。

- 左のサイドメニューから「講習会・研修会申し込み」を選択

- 技能区分を「サッカー審判」

- 主催協会は自分の所属する協会を選択

- 講習会・研修会区分を「昇級講習会」

これで検索をかけると、協会が公示していれば表示されますので、申し込み手続きを進めましょう。

「検索してもちっとも表示されないから心配だ」

という方はあなたが所属する都道府県協会に電話して、3級試験がいつ頃実施されるか聞いてしまう方法もあります。

未定の場合でも「例年どおりだと何月頃」というぐらいは教えてくれるはずです。

受講料

認定講習の受講に3,000円、

3級に合格すると、3級としての登録費が2,000円かかり、

合計5,000円が必要です。

協会によって異なるかもしれませんので事前に確認してください。

試験内容

試験の流れ

こちらも協会によって異なると思いますがおそらくこんな感じです。

- 筆記試験

- 体力テスト(このとき筆記試験の採点がされています)

- 講義(筆記と体力テストに合格した者だけ)

筆記試験

私が経験した問題内容をそのまま記載することはできませんが、傾向をお伝えしたいと思います。

(というか記載したくてもドキドキソワソワしながら回答したので細かく覚えていません(笑))

やはり競技規則に基づいて、最初から最後まで試合を進行できるか、が問われます。

規定距離や反則の種類、判定基準などしっかり頭に入れておきましょう。

また、4級と違って判断力が求められます。

ポイント

反則のシチュエーションにおいて

- どのような判定となるか

- 懲戒処置はあるのか

- 懲戒処置がある場合は警告 or 退場

- 試合の再開方法

しっかりジャッジできるか頭の中で上記のポイントを整理しておくことが重要です。

体力テスト

こちらも協会に異なりますが、おそらく2種類に分かれると思います。

- インターバル走(例:75メートルを〇秒以内+25メートルを〇秒以内、これを〇本走る。)

- クーパー走(12分間でどれだけ走れるか)

私はクーパー走でした。

おそらく普段から審判をやっている人なら問題無いかと思います。

講義

筆記試験と体力テストを合格した人だけが受けることができます。

ルール改正されたところを復習したり、3級審判になるための心構えを勉強したり、いろいろな話を聴くことができます。

けっこう大事なことを教えてくれますので、講義だからといって油断せずしっかり聴きましょう。

試験対策

筆記試験の対策

ルールブックの熟読

まずはルールブックですね。

何回も熟読して、全部頭に入れるつもりで覚えましょう。

キーワードにマーカーを引いたりすると視覚的に覚えやすいです。

あとは声に出して読むと聴覚の刺激になります。

ノートへの複写

ノートへの複写も効果的です。

丸写しでもいいですし、自分で要点をまとめて、自分の言葉で書き写すのもありです。

過去問の繰り返し

ネットで「3級 試験問題」と検索すると、類似問題が掲載されているサイトもありますので、その問題を何回も解くのも良い対策です。

私は全部正解になるまでひたすら繰り返し解きました。

この過去問での試験対策をするときに注意したいのは、「ルール改正」です。

ルールは頻繁に改正されてますので、過去問をやるときには、最新のルールブックと照らし合わせて、一つ一つ確認すべきです。

間違っても古いルールに基づいた解答例で覚えないように気をつけましょう。

筆記試験に対する心構え

穴埋め・選択問題に期待しない

穴うめ問題や選択問題に期待するのはやめましょう。

全て記述のつもりで勉強してください。

例としては、

- 直接フリーキックになる反則の種類

- オフサイドにならないケース

- 審判にボールが当たった時の対処法

などなど、全て記述で解答できるぐらいにはしておきましょう。

簡潔に回答できるように

あとは前述したように、出題されるシチュエーションに対して下記の4点を簡潔に書けるようにしっかり押さえておきましょう。

- どのような判定となるか

- 懲戒処置はあるのか

- 懲戒処置がある場合は警告 or 退場

- 試合の再開方法

ルールブックの文章がそのまま出題されることはないので、問題をよく読んで、問題文はどういう状況なのか、どういう判定をすべきか、落ち着いて回答しましょう。

ポイント

- 文章が長くなりそうなら短く区切る方法もあり

- 接続詞をたくさん置くことにより、文章がダラダラ続いて結局何を書いているかわからない、とならないように!

- 主語、述語、修飾節をしっかり組み立てて、文章が成り立つように書く

余談ですが・・・。

私はこの筆記試験で、「文章にして伝える」ことの難しさを改めて痛感しました。

採点者に伝わらないと点数がつきませんので、慌てず回答しましょう。

できる問題からやる

考えこんでいるとあっという間に時間は過ぎてしまいます。

試験が開始したらまず全体に目を通して解答できるところ、自信がある問題から進めましょう。

体力テストの対策

普段からそこそこ動いている人はそれほど心配になる必要はないと思いますが、

やはり少なくとも週1〜2回、20~30分でいいので、走る日を設けて体力づくりをしておくと安心だと思います。

また、都道府県の協会ホームページで、過去の体力試験の方法と合格基準が載っていると思いますので、

それをクリアできるように自分で計測しながら走り込みをするといいと思います。

3級を目指す人はそもそもモチベーションが高いと思いますので、ランニング継続は問題無いかと思いますが、

念のため、参考記事も紹介しておきます。

-

ランニングを長く続けるコツ6選 これであなたは3日坊主卒業です

続きを見る

実技試験の対策

私が受験したときは実技試験が無かったのですが、協会によっては実技試験があるそうです。

対策としては、やはり自信をもってレフェリングをすることだと思います。

あとは普段から試合数をこなし、その試合で一緒に組んだ審判員さんから積極的にアドバイスをもらうといいですね。

私も4級取得して間もない頃は、一緒に組んだ3級審判の人に

「どうでしたか?」

「あの場面はどうすべきでしたか?」

といろいろと聞いていました。

感じた疑問は小さなことでもひとつひとつ潰してクリアにしていきましょう。

それが自信をもったレフェリングに変わっていきます。

合格通知

さて、筆記、体力テスト、講義、これらを総合して合否がくだされます。

私の場合は試験日から1週間以内に合否の通知がメールできました。

合格も不合格も両方通知がいくそうです。

合格後

合格後はさらに試合経験を積んで審判技能を高めていきましょう。

序盤で記述したように、近年は都道府県の試合数が多く、活動している審判員が足りてないようですので、都道府県の公式戦の割り当てを受けることができるアクティブ審判を目指すのもいいでしょう。

また、審判員のアルバイトを募集している企業や団体もありますので、そこで活躍するのもいいと思います。

とにかく宝の持ち腐れにならないように、積極的に活動していきましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

審判3級に合格すると

- 存在価値が上がる

- 社会貢献につながる

- 自己成長を楽しめる

審判3級の試験対策は

- ルールブックをしっかり頭に入れて筆記試験対策をする

- 穴うめや選択問題に期待せず筆記力をつける

- 日頃から運動して体力をつけておく

- 試合数をこなし、疑問点をクリアにする

自己成長につながり、審判員としてのステータスが上がるので、ぜひチャレンジしてみましょう。

審判用具を新しくしたり、不足しているものをお探しの方はこちらもどうぞ。 続きを見る

完全網羅! サッカー審判の初心者が必ずそろえるべき用具16選